赤道太平洋温跃层内混合理论研究取得进展

近日,海洋大科学中心王凡研究团队在物理海洋学专业期刊《Journal Physical Oceanography》发表了关于赤道太平洋温跃层混合研究论文“On the formation of a subsurface weakly sheared laminar layer and an upper thermocline strongly sheared turbulent layer in the eastern equatorial Pacific: interplays of multiple time scale equatorial waves”(赤道东太平洋次表层的一弱剪切层流层和温跃层的一强剪切湍流层的形成机制——多时间尺度赤道波动的相互作用)。

该研究采用“赤道波动诱导的剪切与赤道流系剪切的相互作用可在特定波动位相产生强混合”的理论方法(Liu et al., 2019a, b, doi:10.1029/2018GL080226, doi:10.1029/2019GL085123),提出了不同动力类型、不同垂直模态、不同时空尺度的赤道波动可经由其各自诱导的剪切和层结组合而导致在不同深度上形成失稳或固稳结构,解释了困扰学界10多年的一个赤道上层复杂混合结构(Moum et al., 2009, doi:10.1038/ngeo657),即在被认为最稳定的温跃层中心附近观测到了强湍流混合层,而在被认为是不稳定的次表层却存在着稳定的层流层。该成果从理论上进一步证实了作者提出的赤道中东太平洋温跃层深处普遍存在着强混合的观点(Liu et al., 2016, doi:10.1038/ncomms11576)。

温跃层内持续强混合的存在,对热带太平洋热量在三维方向再分配具有重要作用。本结果可为改进数值模拟和ENSO预报提供有益参考。本工作受国家基金委项目和中科院先导专项等项目资助。

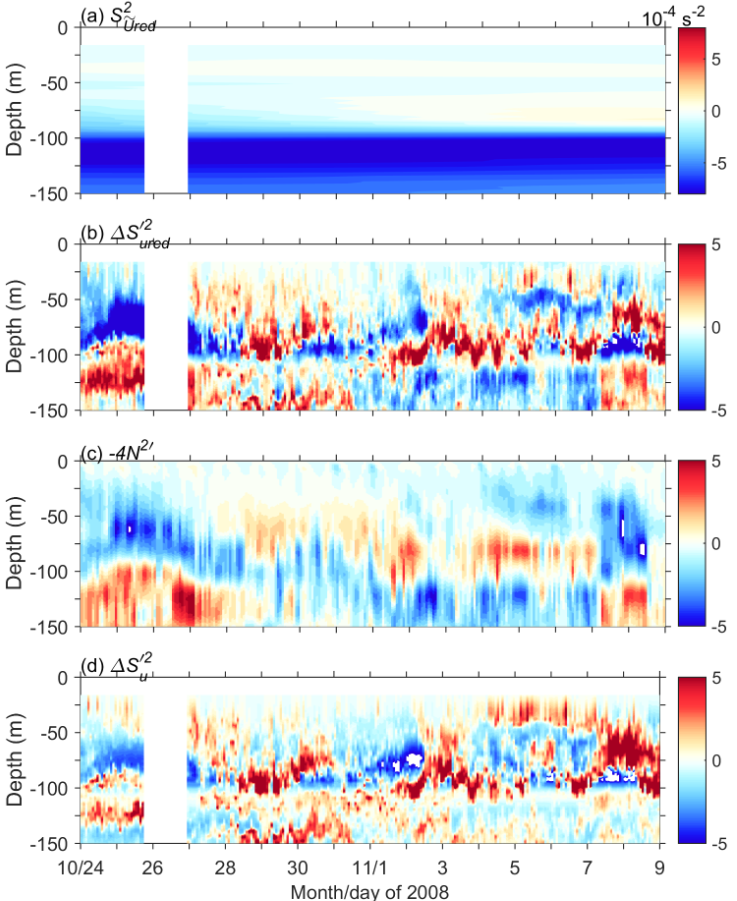

(a)不存在和(b)存在多时间尺度赤道波动情形下约化剪切分布情况(值>0指示不稳定和湍流混合,值<0表示稳定和层流无混合),及多时间尺度赤道波动引起的约化剪切的(c)层结变化分量和(d)剪切变化分量(b=c+d)

论文链接: